矯風会 JWCTU

矯風会 JWCTU

JWCTUとは世界クリスチャン女性禁酒同盟加盟団体(WCTU)の日本クリスチャン女性禁酒同盟です。

ニュースレター63号P1~2より抜粋

フェリス女学院大学名誉教授 前田 絢子

禁酒法時代の華麗なる悲劇の主人公ゼルダ・セイヤー

社会改革のために活躍した女性たち

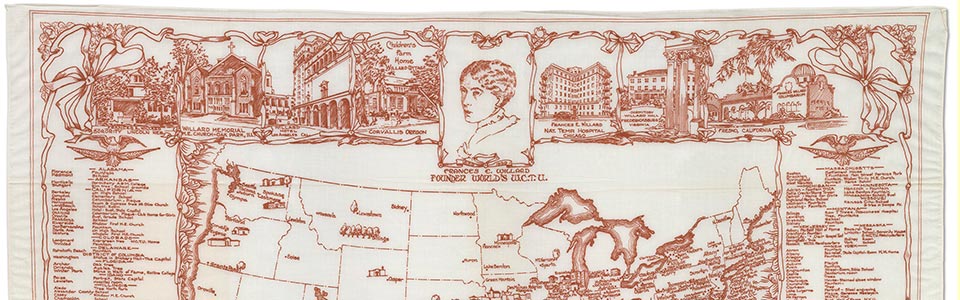

昨年九月に、エルヴィス・プレスリーが繋ぐ不思議なご縁で、矯風会JWCTU会長の荒川明子先生に初めてお会いした。佐藤順牧師の牛込キリスト教会でのことだった。エルヴィス・ゴスペル・パフォーマーとして有名なあの佐藤先生のところである。荒川先生から、今なお矯風会JWCTUという名称で、日本で活発な禁酒運動を展開する立派な組織があることを伺い、正直少し驚いた。そして、頭の中には、アメリカの奴隷制度廃止運動に全身全霊で打ち込み、後に女性解放運動や禁酒法推進の運動を引っ張った一連の女性たちの顔が浮かんだ。1848年のセネカ・フォールズ会議から力強く始動した女性たちの運動には、さまざまな社会的不正や不平等に対する改革への理想がみなぎっていた。エリザベス・ケイディ・スタントンやルクレチア・モット、ルーシー・ストーン、アリス・ポールやキャリー・チャップマン・キャットなど。中でも、20万人もの女性を組織して、社会や政治を変えるための参政権・投票権を獲得するために奔走し、当時の深刻な都市問題の根底にあるアルコールに対する闘いで異色の活動をしたフランシス・ウィラード。また、劣悪な都市環境で、失業や重労働に喘ぎ、病気や貧困にまみれた移民の生活改善に取り組み、シカゴにハルハウスを設立してセツルメント活動を始めたジェーン・アダムズなどなど。世界の女性の地位向上と社会改革のために、固いプロテスタント信仰に支えられて壮大な事業を完遂した偉大な女性たちの軌跡が、脳裏に一気に甦ったのだった。

日本での禁酒運動の歴史については、1886年にアメリカの禁酒運動婦人団体 "Woman’s Christian Temperance Union" の日本支部が、矢嶋楫子らによって組織されたことを、長年フェリス女学院に奉職した者として良く知っていた。矢嶋こそ、日本最古の女子教育機関として、フェリスと同じ年に設立された女子学院の創設者でもあったからだ。矢嶋の活動の陰には、1874年に来日したアメリカ人宣教師メアリー・ツルーの献身的な努力があったことも記憶に残る。くどいようだが、何とその同じキリスト教信仰に基づく組織が、今なお現存し、同じ精神を脈々と継いで精力的に活動を続けているという事実を、荒川先生を通して知ることが出来たのだ。この衝撃的な発見にぼうっとしているところに、気づいたら11月の矯風会JWCTUの大会で講演することをお引き受けしていた。組織の存在すら知らなかった私は、到底ふさわしい器ではないとひたすら後悔したけれども、荒川先生に励ましのお言葉を頂いて、まことに僭越ながらお話をさせていただくことになってしまった。的外れの話をすることになるのを、どうかお許しいただきたいと思う。

禁酒法時代の花形スター ゼルダ

さて、えらく長い前置きになってしまったが、本題はアメリカ禁酒法時代の花形スター的存在ゼルダ・セイヤーである。禁酒法時代とは、憲法修正第18条により酒類の製造・運搬・販売が禁止された1920年から1933年までの13年間を指す。形の上からは、アメリカ建国以来、特に1820年代以降の禁酒運動家たちの長年の努力が実を結んだ禁酒法の成立であったが、しかし社会は彼らの理想と期待を裏切って、密造酒を巡る大規模な犯罪組織を生み出すなど思わぬ方向に流れていった。 1918年11月11日に第一次世界大戦の休戦条約が調印された。それは皮肉なことに、長い準備期間を経てようやく禁酒法が批准に漕ぎつける約1年前のことだった。休戦のニュースは、瞬く間にアメリカ全土に広まった。その日、ニューヨークの繁華街は勝利の喜びに沸き立つ群衆であふれ、通りには大量の紙吹雪が舞い散った。これまでの1年8ヶ月間、アメリカ国民は「世界に民主主義を実現する」という大義のために、軍事優先の不自由な生活に耐えてきた。禁酒法制定の動きを加速した背景にも、戦時下の緊張感があった。しかし、長引く戦争は、それが無意味な殺し合いに過ぎない実態を暴いた。ウィルソン大統領の「崇高な連合国」の理想も次第に色褪せ、人々はひたすら休戦を望んでいた。そして、ついにこの日を迎えたのであった。

戦争に対する深い絶望感と、戦争のくびきから解き放たれた享楽的な開放感とが奇妙に入りまじった時、そこにアメリカ史上まれに見る不思議な光と陰に彩られた一つの時代が幕を開けた。「ジャズ・エイジ」、「狂騒の20年代」など多くの神話的な呼称を持つ1920年代は、アメリカ社会の風俗、モラル、価値観に急激な変化をもたらした時代であった。特に第一次若者革命と呼ばれる若者世代の台頭があった。戦争によって、大人たちの教えに幻滅した彼らは、もはや大人たちを信用せず、自分たちの新しいスタイルで古いモラルに挑戦した。戦時中の刹那的な気分の余韻のなかで、彼らは強烈な刺激と興奮を求めた。奇想天外な行動や無謀な冒険に命をかける遊びが流行した。

若い女性の変貌ぶりには、さらに驚くべきものがあった。その変化は20年代への突入とともに突然やってきた。ゼルダ・セイヤーは、1900年7月24日、アラバマ州モントゴメリーに生まれた。ゼルダの父アンソニー・ディキソン・セイヤーはアラバマ州最高裁判所の判事で、州内でも指導的立場にある南部でも名門の一族だった。末っ子だったゼルダは、ことに母親から甘やかされて育てられ、目立って活発で利発で、その上、美しかった。バレエのレッスンを受けていた彼女は、人前で見事にダンスを踊り、時に進んで南部の習慣を破るような行動に出たが、常に父親の名声が盾となり、社会からはじき出されるようなことはなかった。

破天荒な新婚生活

1918年の夏のことだった。まだ無名の作家の卵だったF. スコット・フィッツジェラルドは、プリンストン大学を中退すると陸軍中尉としてアラバマ州シェリダンの基地に配属された。そこは、我らの主人公ゼルダが住む町だった。彼は人並み外れた好男子で、軍服が驚くほど似合う知的な青年だった。そして土曜日の夜のダンス・パーティーで、彼は高校を卒業したての17歳のゼルダと出会った。二人は激しい恋に落ちる。第一作の小説『楽園のこちら側』の成功で一躍時代の寵児になったスコットは、晴れてゼルダの両親の許しを得て、ニューヨークのセント・パトリック教会であわただしく結婚式を挙げた。彼女に夢中だったスコットは、「アラバマ、ジョージア2州にわたって並ぶことなき美女」という賛辞を送った。しかし彼女の魅力は外見だけではなかった。ゼルダの中には強烈な磁場のような不思議な力があって、周囲の者を引きつけた。その魅力について村上春樹氏は、「ゼルダの中にあったものは、そのような種類の、類い稀なヴァイタリティーであった。それはまるで森の奥にかくされた異教的な泉のように彼女の外に奔放にあふれだし、むせかえるようなエネルギーをまわりにふりまくことになった」と表現する。 スコットとゼルダのニューヨークでの新婚生活は破天荒きわまりないものであった。二人は、ジャズ・エイジという破天荒な時代にふさわしいシンボルとして自分たちの役割を理解し、旧式のヴィクトリア朝的モラルを出来るだけ派手に踏みにじり、新しい時代の新しいタイプの生き方を演じてみせた。もともと大胆で天衣無縫なゼルダは、鳥かごから放たれた小鳥のように自由な世界へと旅立ち、華麗なフラッパーへと変身する。二人は、優美で無軌道な贅沢生活で、当時のフラッパーとシークの役割を演じ切ったのであった。

フラッパーという言葉は、元来「羽がまだ生え揃わず、羽をぱたぱた(flap)させて飛び立とうとしている子ガモ」を意味する。1910年代には、主として女性権利拡張論者を揶揄する呼称であったが、20年代に入ると、既成の道徳観念や風俗に抵抗して、斬新なスタイルで旧世代の人々を唖然とさせる型破りの女性を意味するようになった。そこには日本の通説に見られるような「小生意気で軽薄な現代娘」という理解では包みきれない社会的必然性があった。彼女たちは、因習の縛りから解放され、自由奔放に人生を楽しむことをモットーとした。まず、重苦しいドレスを脱いで薄着になった。化粧の常識を打ち破り口紅をくっきり引いた。髪は断髪(bob)にしてクローシェ・ハット(釣り鐘型帽子)をかぶり、煙草を平然とふかした。禁酒法のおかげで、限られた者のおしゃれな冒険となり、ファッショナブルな習慣ともなった飲酒を、彼らは公然と楽しんだ。フラッパーの相手役は、ルドルフ・ヴァレンチノ主演の人気映画『シーク』にちなんで、シークと呼ばれるようになった。そして、ゼルダとスコットは、どこから見ても非の打ち所のないフラッパーとシークの典型であった。

時代に翻弄され、酒にすがった末に

しかし、このような無軌道な浪費と馬鹿騒ぎの生活は長続きするはずがなかった。二人の生活は初めから破滅と崩壊の要素を内包していたのである。もちろん二人の登場が1920年代という時代を輝かせたことは事実である。村上春樹氏は、「もしもそこに、スコットとゼルダという見事な一対の『タイプ』が存在しなかったとしたら、ゼルダのその華麗な演技性とスコットの見事な小説群が存在しなかったとしたら、その『フラッパー』あるいは『ジャズ・エイジ』といったことばが、いまだにその伝説的な輝きと瑞々しい響きを失わずにいるという今日の状況はなかったのでないかと思われる」と万感の思いをこめて綴っている。残念ながら、あれほど美しい輝きを放っていた若きフィッツジェラルド夫妻は、1920年代も半ばになると、生活は一気に破綻して、破滅への道を滑り下りていった。本の売り上げもはかばかしくなく、スコットは深酒をあおりアルコール依存症の症状を呈するようになった。ゼルダは二人の関係の破綻と亀裂のなかで極度の孤独に陥って酒に頼り、行動は常規を逸したものとなり、その精神は壊れていった。やがてスコットは、わずか44歳でアルコール依存症による心臓発作のためハリウッドで急逝した。1940年のことだった。精神を病んでノースカロライナ州アッシュヴィルのハイランド病院に入院していたゼルダは、夫の死から七年後、病院の大火事に巻き込まれた。電気ショック療法を控えて病院に閉じ込められていたゼルダには逃げるすべもなかったという。わずかに焼け残ったスリッパの柄から、ゼルダと身元が判明した。1975年に、二人の亡きがらはようやくメリーランド州ロックヴィルにあるフィッツジェラルド家の教会セント・メアリー・カトリック教会の墓地に移葬された。二人の墓石には、『グレート・ギャツビー』の最後の一行、「こうして僕たちは、絶えず過去へ過去へと運び去られながらも、流れに逆らう舟のように、力の限り漕ぎ進んでゆく(野崎孝訳)」が刻まれている。禁酒法時代にがむしゃらに自分たちの道を生き抜いた二人は、時代に翻弄され、酒にすがり、内部から崩壊して逝ってしまったのだった。

晩年、ゼルダはそんな破天荒な自分の半生を、苦悩と反省の混ざる悲痛な思いで振り返った。いかにも南部らしく、激しく神に祈った。人々の目には狂信的とも思えるほどに。

何年も前のことになるが、私は二人が眠るロックヴィルの郊外のセント・メアリー・カトリック教会を訪れた。裏庭に広がる殺風景な墓地にひっそりと立つ二人の墓前にひざまずき、悲しくも美しい彼らの生涯に敬意を表しつつ、心からの冥福を祈ったのだった。

イエスはこれを聞いて言われた。「医者を必要とするのは、丈夫な人でなはく病人である。わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。」 マルコによる福音書2章17節

※アメリカ文学・アメリカ文化を専攻される前田絢子先生は、大学名誉教授としてのお忙しい日々の傍ら、エルヴィス・プレスリーのゴスペルCDの歌詞の日本語訳の多くを手がけられています。キリスト教信仰に根ざした先生の訳詞は、エルヴィスの歌声とともに私たちの心に響きます。著書に『エルヴィス雑学ノート』(ダイヤモンド社)・『エルヴィス、最後のアメリカン・ヒーロー』(角川選書)など、訳書に『エルヴィスが社会を動かした』(マイケル・T・バートランド著 青土社)・『失われた革命』(ピート・ダニエル著 青土社)などがあります。